Bienvenue sur le blog de mes stages et ateliers d'écriture !

Dernière publication

Texte d'origine : « La douleur qui précède la chute. Les fantômes qui dansent devant les yeux. Autour, tout est anéanti. C'est vide, déserté. L'image sans le son. On regarde autour de soi. Les formes, les objets, les gens qui habituellement font sens, sont vidés de leur substance. Comme lo...

Mon autre blog littéraire

Dernier article paru

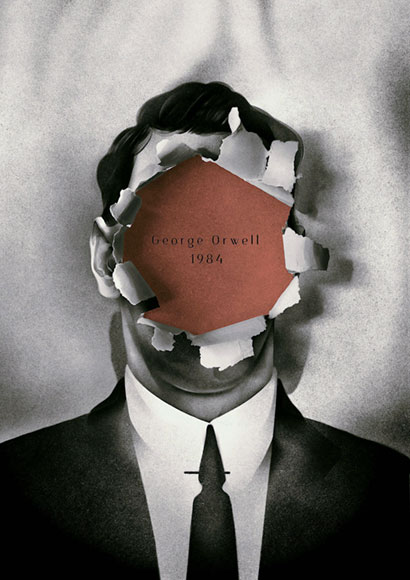

Orwell et le langage

Complainte ultramarine

Tourane, le 16 décembre 1939

Un port, des bateaux immenses, à la coque gigantesque, menaçants. Je quittais la terre boueuse de nos rizières pour amorcer une trajectoire qui déjà me perforait le ventre et me faisait perdre pied. Moi qui n'avais jamais vu la mer, comme vous tous, j'ai aussitôt eu la certitude qu'elle serait une tortionnaire des plus implacables. Elle est pourtant si belle - pour le peu que j'en ai aperçu -, majestueuse et arrogante ! Elle aurait certainement pu m'inspirer de jolis poèmes. Mais l'heure n'est pas à la poésie.

Après plus d'un mois enfermés dans cette caserne, à faire le soldat, marcher en rangs, droite, gauche, à faire des corvées qui semblaient inventées pour tuer le temps, nous voilà tous, en rangs serrés, plus une foule disparate dans nos attitudes et nos rêves qu'un bataillon militaire, ou prétendu tel. En montant à bord, encadré par de vrais soldats ou gradés, indochinois et français, j'ai senti que là, je quittais vraiment l'Annam. C'était définitif, pour de vrai. En balayant du regard le visage de mes compatriotes, c'était comme un livre ouvert sur les émotions qui nous secouaient tous, nous autres arrachés à notre terre, à notre famille : de la peur, une inquiétude sourde ou dévorante, l'incrédulité, un espoir parfois, une curiosité mal contenue.

Une photographie, d'un petit format, en noir et blanc, ou plutôt couleur sépia, dentelée, tomba soudain de l'enveloppe qu'elle tenait à la main. Un portait de jeune femme, au regard avide, un bandeau enserrant la chevelure. Un joli visage d'une gravité déroutante.

Mai, prends bien soin du petit. Je reviendrai vite, comme on nous l'a promis. Je vais découvrir ce grand pays, la Mère Patrie. Vous tous ferez le voyage avec moi. Je vous raconterai à quoi il ressemble, comment sont les gens de là-bas, je vous décrirai les travaux qui nous attendent, nous qui allons remplacer les Français partis à la guerre.

Une émotion aussi subite que violentelafit chanceler. Elle savait déjà quelle serait la réalité qui serait la leur, combien leurs déconvenues ou leurs craintes seraient au-delà de ce qu'ils avaient pu imaginer. Elle reprit sa lecture, mais la suite de la lettre se révéla difficilement déchiffrable : des ratures quiÀ biffaient les phrases de la fin de la page, une tache de café, opaque, occultait la compréhension de la fin de la missive. Seule la signature, discrète, s'offrait à la lecture : Liên

17 décembre 1939

Le Yalou, c'est le nom du bateau, un paquebot ou un cargo, un bâtiment sur les flots. L'escalier extérieur qui relie le quai au navire mène au pont. Etourdi par ce nouvel univers, le flot de mes pensées m'a fait dériver ; je ne peux vous décrire le premier élément de ce lieu pour moi inédit, d'où mer et ciel se conjuguent dans un bleu qui a ce quelque chose de laiteux et de sirupeux qu'on ne voit que dans les ports commerciaux. Des marins s'y affairent, faisant briller le sol de bois comme un immense miroir que l'on ose à peineeffleurer. Aussitôt, c'est la descente de passerelle en passerelle, de strate en strate. On quitte la surface connue des yeux des curieux (le pont, les cheminées, les mâts métalliques) pour s'engouffrer dans les entrailles de ce monstre. Le bois et le verre sont détrônés par le métal, froid, à la peinture écaillée. L'air qu'on y respire se raréfie, la lumière peu à peu est vaincue et s'efface devant une pénombre hostile qui nous fait trébucher, alentir le pas. La progression est lente, et les sous-officiers indigènes qui nous encadrent commencent à donner de la voix et du gourdin, pour que cette coulée humaine poursuive son cheminement au creux de ces profondeurs qu'on redoute déjà et dont on pressent que ce sera là le lieu de notre séjour. Un séjour souterrain, dans la quasi-obscurité. Un séjour dans un lieu pour l'instant presque inodore, vide de tout aménagement censé y accueillir plusieurs centaines d'hommes, plus d'un millier ou deux peut-être pour une durée d'un mois, ai-je entendu dire. Des planches étroites serrées les unes contre les autres serviront certainement de lits. Une immensité séparée çà et là de quelques cloisons verticales. Nous sommes à fond de cale, notre humeur et notre énergie s'accordant peu à peu à cet environnement sombre et caverneux. Seuls quelques rais de lumière proviennent de vagues ouvertures vitrées ovales qui creusent la coque dans les niveaux supérieurs. L'obscurité est notre lot et notre première punition. Mais quelle est donc notre faute ? Nous nous retrouvons là, éberlués, incrédules : il n'est pas envisageable que nous passions tant de temps enfermés dans cette obscurité ! Des mugissements semblent percer, traverser les cloisons, dont le volume s'amplifie au fur et à mesure que les bovins s'approchent de l'endroit où nous attendons, passifs et désespérés. Cette proximité animale nous rassure ; nous sommes en terrain connu, l'immense majorité des paysans que nous sommes tendant l'oreille en même temps que sur certains faciès, des rictus tendent à s'effacer.

6e jour (je crois)

Perdus en pleine mer. Il n'y a plus de terre. De l'eau, de l'eau partout. Nous sommes entassés dans la partie la plus souterraine du bateau. Nos corps de paysans ne semblent pas s'habituer à ladanse incessante, infernale du navire. Onest tiraillé de part en part, à droite, à gauche. Le plancher penche dans un sens, puis dans l'autre. À tour de rôle, nous vidons nos estomacs, la tête tourne, le corps ne sait plus comment se positionner pour rester droit, assis ou couché. Les pensées aussi tournent en rond : quand tout cela va-t-il s'arrêter ? Où en sommes-nous de notre parcours ? Va-t-on s'accoutumer à ces drôles de conditions de voyage, nous qui pour la plupart n'avions jamais quitté le village ? Et pourquoi…

La suite du feuillet apparaissait rongée : la trame lisse du papier quasi transparent avait absorbé lettres et mots ; de petits orifices, des brûlures de cigarettes ? ponctuaient ce début de lettre qui se révélait illisible. Seule une succession de points d'interrogation perforait irrégulièrement le papier qui avait vraisemblablement dû être froissé à plusieurs reprises.

À l'aube, 10e ou 11e jour

Je ne peux résister à l'envie de vous raconter un rêve, un cauchemar plutôt. Un songe qui m'habite depuis plusieurs nuits déjà, comme une obsession, un refrain perdu d'une chanson dont les paroles semblent obscures.

Allongé dans une rizière, dont le vert tendre apaise pourtant mes vagues inquiétudes, je sens imperceptiblement le niveau de l'eau monter, au point que je perds contact avec la terre boueuse. Au fur et à mesure que l'eau devient plus profonde, les tiges s'épaississent et peu à peu se transforment en branches de plus en plus épaisses, puis en troncs noueux. Autour de moi, d'autres personnes se retrouvent comme moi, emprisonnées dans cette forêt d'une nouvelle espèce qui, en à peine quelques minutes, se développe en un réseau inextricable de racines et de lianes. Je suis le centre des regards apeurés de mes congénères, les yeux exorbités tous dirigés vers moi, qui semblent me supplier d'agir. Mais je suis impuissant comme eux à réagir, et ma lâcheté me fait fermer les yeux pour ne plus sentir leur mutique appel au secours.

La nuit est agitée, mais inexorablement mes yeux s'ouvrent, et les pupilles dilatées de mes compagnons me vrillent l'âme. Alors, je m'abrutis de pensées diverses, de décomptes inutiles, de souvenirs que je revisite… et je finis par m'assoupir à nouveau. Parfois, quand la nuit apparaît plus longue, le rêve se poursuit. Des ombres aux formes vagues traversent l'horizon, accompagnées par un infime bruit de clapotis. L'eau semble se diluer au point d'être lentement absorbée jusqu'à ne plus être qu'une masse indistincte de boue qui insensiblement se solidifie. J'ai cru y apercevoir une fois des signes s'inscrire à la surface. Un buffle, dont les cornes singulières semblent proférer une menace ou une injonction autoritaire - je ne sais trop - apparaît, marchant d'un pas lent venant à ma rencontre. Les yeux sont creux, vides, et pourtant, ils ne m'effraient pas.

Et à chaque fois, le rêve revient m'habiter, proposant des variations plus ou moins marquantes. Quand la nuit est longue ou propice à son épanouissement, le rêve offre des méandres qui de nuit en nuit, creusent leurs sillons dans ma conscience. Il me faudra bien ouvrir les yeux, suivre peut-être ce buffle, affronter le regard de mes compagnons nocturnes.

Moi qui rêvais si peu au village, abruti de soucis et de fatigue, je regrette déjà cette existence routinière de travail et d'obligations quotidiennes. Le temps inoccupé déroule une longue pelote d'un filin infini qui comme les toiles arachnéennes emprisonne nos pensées et pèse sur nos pauvres existences.

Le 12e jour ?

Le temps s'étire. C'est un dragon infini, qui sommeille dans l'attente d'un événementvenant briser la succession d'heures, de jours et de nuits gémellaires et dont le vide vertigineux s'insinue sous la peau, derrière nos yeux creux et notre énergie proche de zéro. Le quotidien grignote nos corps affaissés, épuisés par le manque d'activité. Aucune corvée ne nous est imposée. Nous restons entre nous, mais la gestion de nos jours partagés, de nos angoisses, de nos cauchemars est déjà une bien lourde charge. L'immense bâtiment marin semble fendre les flots, sans aucun épuisement, ni pause, ni fait particulier, comme une travée souterraine qui creuse la mer, résolument, au rythme assourdissant d'une violence continue et assumée. Nous ne savons plus repérer l'alternance du jour et de la nuit, la semi-obscurité permanente obscurcissant notre vigilance et développant pourtant notre adaptation à cet environnement sidérant. Assommés de sommeil, de fatigue, de faim aussi. Certains d'entre nous cependant tentent de réagir. Détenus d'une nouvelle espèce, dans un lieu clos pourtant en mouvement, tendus vers une destination dont nous ne connaissons que le nom, craint ou fantasmé : la France, la Mère Patrie, nous sommes ballottés comme d'infimes et multiples particules. Quelques bâtons maladroitement gravés sur le montant des lits énoncent les jours écoulés, mais leur décompte déjà est sujet à discussion. Mais à quoi bon ? À quoi bon savoir que nous sommes au 10e ou 12e jour ? Nous ne connaissons pas la date prévue de notre arrivée, et cette plage temporelle sans bornes nous accable pour la plupart encore plus.

Et puis, un matin ou un soir, sous un ciel clément ou menaçant, l'intensité du bruit des machines apparaît légèrement affaiblie, le bourdonnement de nos oreilles moins continu. Je me fige, sur la défensive. Que se passe-t-il ? Le mouvement ressenti est moins perceptible. L'agitation gagne nos rangs. Nous nous dressons pour la plupart sur les planches de nos bat-flanc. Quelque chose est en train de se produire. Des ordres autoritaires fusent au-dessus de nos têtes, un vacarme soudain, des piétinements puis le bruit de pas qui semblent se multiplier dans une cadence accélérée.

Brutalement, le silence, sans transition. Les machines se sont tues, les vagues agressives se sont adoucies, la lancée de la coque vers un au-delà spatial stoppée soudainement. On attend. On a bien compris que le paquebot a interrompu sa course. Où sommes-nous ? Qu'allons-nous découvrir ?

Un groupe de la garde indigène, dont je reconnais le visage de certains, est descendu. Ils parlent notre langue, et cependant, leur façon de parler, ou plutôt d'aboyer, nous empêche souvent de les comprendre. Mais là, le message est simple :

- Port de Columbo ! 1re escale.

Un frisson parcourt nos échines. Nous allons toucher terre !

Mais le rêve, à peine déployé, s'écroule ; pas d'escale pour le groupe des Travailleurs Indochinois. L'équipage, à tour de rôle, descendra à terre. Nous, nous pourrons monter sur le pont.

L'air respiré à pleins poumons nous coupa le souffle, comme si nos respirations amputées avaient déjà atrophié nos organes aériens. J'avais le regard trouble, celui du myope léger que je suis ; nos yeux également s'étaient accoutumés à l'espace restreint et à la lumière avare. J'avais l'impression que se dépliaient mes poumons gourmands de cet élément vital qui nous avait été concédé avec si peu de générosité. Pareillement, il me semblait qu'au creux de l'iris, le mouvement de la dilatation de la pupille était sensible. J'étais certainement en train de rêver ce retour à la vie naturelle qui bousculait mes nouvelles habitudes d'enfermement, de pénombre et de privation d'espace individuel, tout ceci ayant probablement troublé mes perceptions.

Levant les yeux au ciel, dans un premier temps, je ne distinguai qu'un gris bleuté uniforme. Surveillés par nos garde-chiourmes, nous avions malgré tout la possibilité de nous dégourdir les jambes, et de laisser voguer le regard où bon nous semblait. Je m'approchai du parapet composé d'épais filins d'acier. Aussitôt, on me fit reculer, mais mon œil eut le temps d'apercevoir dans le ciel, une forme flottant dans l'air et qui s'imprima dans ma rétine. Attiré par cette vision fugace, mon regard parcourut l'espace, comme un chasseur à l'affût d'une proie éventuelle ou de quelque chose d'inédit, je ne sais comment dire. Une bourrasque soudaine fit apparaître à nouveau dans mon champ de vision un rectangle coloré qui semblait à la fois autonome dans ses déplacements et guidé par une force volatile mystérieuse. Il semblait flotter, bondir dans une direction, gonflé par un souffle fulgurant, qui s'épuisa brutalement, le faisant choir subitement à la verticale. Il reprenait alors des forces, modifiant sans cesse sa trajectoire, effectuant une chorégraphie que mon regard peinait à suivre. Comme un oiseau de toile colorée parsemée de motifs géométriques, cet objet volant me décolla de terre, ou plutôt du sol humide du pont.

Je revis un dessin entraperçu dans un livre d'histoires pour les enfants plus jeunes que mon maître d'école, mon instituteur français, avait toujours à portée de main. J'en avais déchiffré le titre, en français : « Contes pour enfants d'Extrême-Orient ». L'image de couverture, une peinture, était composée d'un joli cerf-volant, véritable œuvre d'art ; J'en avais appris le nom et le maître, volubile, en avait développé l'origine, le fonctionnement... Mais je l'avais écouté d'une oreille distraite, l'objet déclenchant instantanément la venue de mots et d'images colorés, de visions absurdes d'une fantaisie affolante.

J'avais vu des rizières pourpres

Un buffle augmenté d'ailes empruntées aux libellules mutines,

La pluie diluvienne de la mousson d'été

Les ao-dai des jeunes filles du collège de la ville voisine

J'avais senti, me frôlant, le vol de papillons immenses aux yeux veloutés, marqués d'épais traits de jais

Un banian obséquieux

Un cortège de mandarins soucieux mais dont le turban s'effritait sous l'effet du vent.

On me releva, ce ballet léger, d'une liberté folle qui ne concédait qu'une mince ficelle nécessaire au guidage par une main humaine, m'avait terrassé.

Aussi fragiles que ces objets aériens, nous étions pourvus de chaînes invisibles qui nous maintenaient dans une servilité oscillant entre consentement et passivité. Il nous faudrait, à nous aussi, goûter au vent de liberté, à la fraternité rebelle et tracer un chemin solidaire dans un nouvel espace, aux règles encore inconnues.

Quel lyrisme ! ne put-elle s'empêcher de penser. Quelque chose la troublait, sans qu'elle puisse en définir les contours. Elle avait accès à un récit intime, douloureux, qui rendait compte d'une expérience personnelle et collective. Elle se sentait – a posteriori pourtant - si intrusive. Et à la fois si éloignée. Mais de quoi ? De cet épisode historique qui s'était déroulé il y avait plus de 80 années ? Non, ce n'était pas cela qui la gênait. Pourquoi l'aurait-elle été d'ailleurs ? Il y avait là quelque chose d'inconfortable qui la perturbait. La possibilité de découvrir de l'intérieur une parenthèse fondatrice de ce qui faisait de son père ce qu'il était, ou était devenu ? Peut-être. L'individu taiseux qu'elle avait côtoyé toute sa vie avait pourtant écrit, raconté, partagé… mais plusà la sphère sociale qu'à celle, intime, de la cellule familiale.

Elle se saisit à nouveau du paquet de lettres. La plupart n'était pas insérée dans des enveloppes. De longueurs inégales, certaines apparaissaient comme des brouillons inachevés, d'autres comme des pages écrites avec soin, sans rature, l'aboutissement d'une réflexion maîtrisée. Le récit des escales semblait écrit chronologiquement et constituait un développement central et essentiel. Elle se remit à sa lecture.

Et puis, très rapidement, l'équipage remonta à bord, en même temps que nous redescendions dans les bas-fonds. Non pas à ras de terre, mais dans les profondeurs du paquebot. Nous touchions le tréfonds d'humeurs chagrines, noires. Nos respirations oppressées s'accordaient avec la lenteur de notre descente, à peine accélérée par les hurlements des gardiens. L'atmosphère confinée pesait de nouveau sur nos épaules. Mais pourtant, assez rapidement, nous reprîmes l'habitude d'un rythme temporel sans quasiment aucun repère. Des rêves obsessionnels nous habitaient de façon plus ou moins manifeste. Gémissements ou grognements indistincts constituaient nos mélopées nocturnes ou diurnes. J'avais l'impression que nous étions sans cesse dans un état de somnolence permanent. Nous avions pourtant bien enregistré dans nos états de conscience si peu vaillants qu'il y avait parfois des descentes musclées de la part de nos gardiens, dont nous en ignorions la plupart du temps la raison. Certains de nos camarades, trop mal en point, étaient emmenés avec brutalité dans les niveaux supérieurs. Quelques-uns redescendaient, quelques heures ou jours plus tard. D'autres, non.

À nouveau, ralentissement du rythme et du bruit des machines, environ une dizaine de jours plus tard. Le bateau, dans un mouvement doux et silencieux, finit sa course comme un souffle qui lentement expulse une dernière expiration plus sereine.

Cette fois, pour cette deuxième escale, on tarda à venir nous chercher pour monter sur le pont. Des frissons de nervosité parcouraient nos corps voûtés. Je sentais la colère gronder. Nous savions déjà que nous n'irions pas à terre, mais la nécessité de remonter à l'air libre et venté du pont devenait d'une urgence telle qu'il semblait impossible de retarder de quelques minutes encore son accomplissement. Nous piétinions, la tête levée, anticipant la prochaine ascension des niveaux supérieurs du bateau. Enfin, degré par degré, nous gravissions les marches des escaliers métalliques, étourdis par cet exercice que nous ne pratiquions plus depuis tant de jours. Je cherchais l'air et tentais de calmer la précipitation de ma respiration.

Tout à coup, un jeune paysan de la région du Centre, grimpa sur une sorte de cube métallique, sur la pointe des pieds. Nos corps ressentaient encore le balancement marin qui pourtant avait cessé depuis quelques minutes déjà, mais le jeune homme était parvenu à hauteur d'un hublot. Cependant, un garde, plus vigilant que les autres, sauta sur le jeune détenu qu'il fit reculer en lui agrippant violemment le col. La montée se poursuivit et c'est au terme de notre ascension que nous pûmes enfin goûter à l'air, pourtant surchauffé du port de cette nouvelle escale.

Djibouti, un nom difficile à se remémorer…dorénavant. Lorsque le paquebot quitta le port, un autre jeune paysan, Công Tâm, voulut renouveler la tentative de son compatriote. Il se trouvait au milieu du rang. Je le connaissais un peu. Il était du village voisin au nôtre et je l'avais rencontré dans des marchés locaux. Il était vif, curieux. Lui faisait partie d'une infime partie qui avait choisi un départ volontaire pour la France. En quête d'aventure, il voulait connaître l'océan et les terres lointaines qui peuplaient ses rêves. En passant devant le même hublot qui donne sur la partie avant du bateau, soudain une envie irrépressible d'observer la manœuvre de relevée de l'ancre lui fit ouvrir l'ouverture ovale. Il pencha la tête. Comme la lame incisive d'un destin implacable, la sanction s'appliqua aussitôt, tranchant sans hésitation le fil de sa vie. Des éclaboussures sanguinolentes, des cris qui semblaient lointains, un silence de sidération. Le matricule 1076, originaire de Thanh Hoa, notre province, venait de terminer ainsi sa course vers l'Occident fantasmé.

Les jours aux nuits s'étaient ajoutés, creusant nos ventres, pesant lourdement sur nos énergies et nos espoirs. Djibouti avait pour moi sonné définitivement le glas d'un quelconque espoir et depuis Port-Saïd, la mer, démontée, avait infligé à nos corps épuisés les derniers coups d'une sanction injuste dont les ressacs agressifs avaient désarticulé aussi nos esprits et nos pensées, tournées vers un unique point de salut : le terme du voyage.

Enfin, le bateau peu à peu réduisit son allure, le bruit des machines baissant insensiblement, étouffant graduellement le tapage des moteurs. J'étais fiévreux, affaibli. J'attendais pourtant patiemment de pouvoir quitter cette cale infernale. La remontée semblait répéter la même marche ascensionnelle lors des escales précédentes. Malgré mon épuisement, je fus saisi au fur et à mesure que nous nous élevions dans les parties supérieures du navire par une sensation étrange, inconnue ; une agression qui me frappa le visage dans un premier temps. Comme une gifle soudaine, un déchirement de l'épiderme, une accélération de la circulation sanguine. Le reste du corps fut pris de tremblements que je ne parvenais pas à calmer. Le froid ! Nous venions de poser le pied à Marseille, et le froid serait notre compagnon quotidien en ce milieu de l'hiver 1940.

Débarqués, malgré l'obligation d'adopter nos pas aux contraintes plus ou moins militaires de notre encadrement, nous avions les yeux écarquillés, le souffle coupé, avides de la découverte de cet espace pour nous inédit. Des lumières, partout, puissantes, aveuglantes, qui ne tremblaient pas sous les vagues successives du vent ; de petits foyers lumineux, minuscules, mais qui ponctuaient notre environnement partout, dans le port, les rues, aux fenêtres des maisons, sur les collines environnantes. Un pays de lumière ! Mais la puissance de cette luminosité continue à la fois m'exalta et me fit vaciller.

La lecture de la fin de cette dernière lettre s'imprima d'une façon particulière dans son cerveau. Elle reprit la fin de la missive, la relut. C'était curieux, cette prescience du froid, mais surtout de ce qui allait advenir… comme un narrateur omniscient. Ces lettres, qu'étaient-elles réellement alors ? De vraies lettres écrites par son père ? Ou plutôt des lettres certes, mais plus ou moins fictives que peut-être le temps – ou son père - lui avait en fait destinées ?

Son corps s'affaisse sur le vieux fauteuil du salon paternel.

Commentaires 1

Cette nouvelle, écrite pendant un stage cet été, utilise avec bonheur la forme épistolaire, une manière originale et intéressante de raconter. Ce récit fort et émouvant nous permet de découvrir des faits historiques dramatiques peu connus.